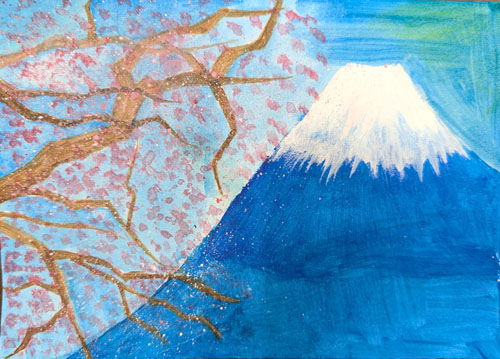

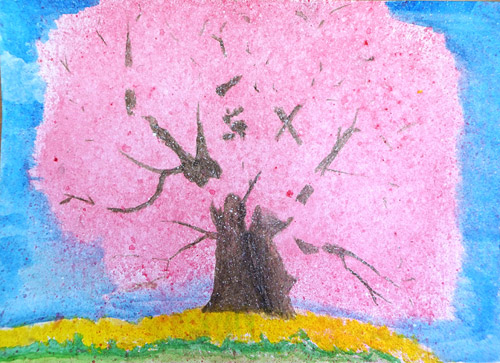

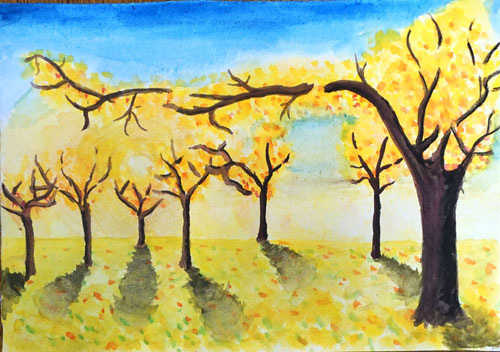

小学生への桜の絵の指導例です!

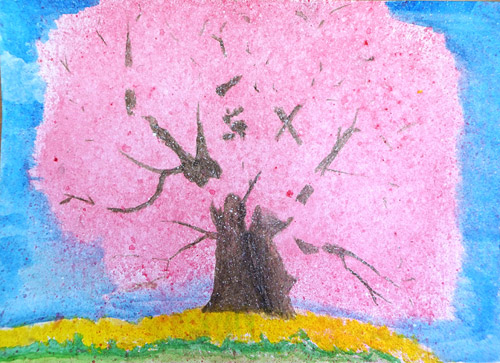

今年は、幹や枝をメインに指導しました。

ここで練習しておくと、他の木々を描くときに応用することができると思いますので、みんなのレベルアップに繋がると思います!

木々を描く機会は多いですからね(^^)

【木の描き方:幹・枝の描き方】

太い幹があって、

枝分かれするときに、だんだんと細くなったり、角度が変わったりします。

この角度が変わるというのを意識すると、結構カッコよく描けます!

極端に言うとカクカクという感じだと言ってもいいです。

ぐねぐねっと見える枝も、よく観察してみると、クイックイックイッとポイントポイントで曲がっているのがわかると思います。

枝分かれしていないところで角度が変わっている場所は、昔枝分かれしていた場所と考えておくといいです。

あと、大人でもですが、枝が横方向にしか生えて行っていないような絵を描く人が多いです。

高学年の子は、枝が手前に向かってるか、奥に向かってるか、手前斜め上に行ってるなぁとか、いろいろ立体的にどう向かって行っているかを感じながら描くとさらにワンランク上の表現ができます!

ちょっと難しいかもなので、自分がわかる範囲で聞きながらしてください(^^)

ところどころ桜の花で枝が見えなくなって、また見えてとなるところもあると思いますので、そういう表現もしてみるといいです!

●子供が間違えやすい例

枝分かれしていくときに太くなっていく、もしくはずっと同じ太さでいく。

太い幹から急に細い枝がたくさん枝分かれする

先端まで太い枝がのびる

枝分かれするときに、その根元のところが、極端に細くなったり、くっつかないような感じになったり

枝分かれする根元のところは、見せ場?なのでしっかりと丁寧に描きましょう

幹や枝の色ですが、本当の色は、暗いこげ茶とか、薄い灰色っぽい感じとか、日のあたり方によっては暖かい茶色とか、黒っぽい感じとか、いろいろと感じられると思いますが、

絵画に見られる桜は、結構黒っぽい色で表現されてる場合が多いです。

黒くすることで、桜の白さがより浮き立って見える効果もありますね!

そして、桜の色が赤系統なので、茶色の中でも、黄色よりの茶色よりも赤よりの茶色のほうが、花の色と喧嘩せずになじみますので、茶色を作るときは赤よりに作るといいです!

というわけでおススメは黒っぽい赤よりの茶色という感じになるかと思います!

でも黒っぽくなくても、明るい赤茶色系でも明るい絵になってとても綺麗かなと思いますので、好みで色をつくりましょう!

ちなみに茶色は黄色+赤+黒で作れます♪

オレンジ色がちょっと汚くなった感じ(言い方は悪いですが)と考えると理解しやすいと思います!

色の作り方・調節の仕方は・・・言葉では言い表し難いので、またそのうち(^^;)

塗るときの筆の動かし方は、よくありがちなのが、輪郭を塗ってから中を塗るという感じが多いと思いますが、

おすすめは、塗りながらだんだんと太くして、いい感じのところで止めるという方法です!

タッチの方向は、基本的には生えている方向に、筆を動かすといいですが、

高学年で、丸みなどを意識できる人は、その方向に少し入れても味が出てくるかと思います!(ちょっと難しいので、そこは聞き流す程度で!)

お花の描き方は割愛しますが、

桜色で花を描いていったりしてもいいし、

最初にばーっと桜色で下塗りをして、その後、白い花を描いていくのも楽しいと思います!

歯ブラシなどで白や赤をスパッタリングするのも綺麗です!

紙を水で塗らしておいて、たらし込みの技法などを使っても楽しいと思います♪